在企业安全体系中,“安全”与“体验”始终是一对难以调和的矛盾。过去,很多企业认为,只要启用了多因素认证(MFA),比如短信验证码、动态口令、指纹识别,就算筑起了安全的“第二道防线”。随着远程办公、移动设备接入、混合云访问成为常态,传统的“静态安全策略”正在暴露出局限。根据某安全调研报告,超过 60% 的企业因 MFA 配置过严导致员工抱怨频繁验证,效率下降。企业安全不再仅仅取决于“有没有多因素验证”,而在于“何时触发验证、触发多少验证”。在 Authing 的决策模型里,每一次登录、每一次访问,都是一次关于“信任”的实时判断。而要实现这种精准的 “信任判断”,打破安全与体验的对立困局,就需要一种动态智能认证机制 —— 风险驱动身份验证(RBA)。

01.什么是风险驱动身份验证(RBA)?

如果说多因素认证(MFA)是“加一道门”,那么风险驱动身份验证(RBA)则是“学会判断什么时候该加门、加几道门”。RBA(Risk-Based Authentication) 是一种基于实时风险评估的智能认证机制。它会在用户登录或访问系统时,综合分析上下文、环境与行为模式,为每一次登录行为计算一个“风险分值”,并据此动态调整验证强度。这与传统的 MFA(多因素认证)有着根本性的不同。RBA 的策略则是“因人而异、因事而变”,它只在检测到异常时才“收紧防线”。

举个例子

假设小张每天早上 9 点在上海办公室,用公司电脑登录研发系统,系统判定这是“低风险行为”,无须额外验证。但某天凌晨 3 点,他的账号却在海外 IP 登录;同时设备未在信任列表中,浏览器指纹也完全不同。RBA 立即识别出“异常上下文”组合,系统会立刻触发二次验证(如短信验证码或动态口令),甚至直接阻止访问请求。对用户而言,这一切发生在毫秒级的判断中。对企业而言,这是一次“无感知却有效”的安全防护。

02.RBA + MFA + Zero Trust 三位一体的安全策略

在数字化办公时代,企业安全的核心已经从“是否开启多因素认证(MFA)”,转向“在什么风险条件下触发验证、触发多强的验证”。RBA(Risk-Based Authentication,风险驱动身份验证)的出现,正是为了解决传统安全机制“静态、僵硬”的问题。在 Authing 的零信任安全体系中,RBA、 MFA(多因素认证) 和 Zero Trust(零信任) 构成了一个相互强化的架构。它们分别承担“感知风险”、“执行验证”与“构建策略基座”的角色,形成智能化的身份架构。

RBA 让身份验证更懂“风险”

传统认证流程是一条固定的路径:输入密码 → 验证通过 → 进入系统。 无论环境如何变化,验证强度始终如一。而 RBA 在用户登录或访问的瞬间,对一系列上下文信号进行实时评估。包括设备指纹、网络环境、地理位置、访问时间、历史行为模式等——并据此计算出一个风险评分(Risk Score)。如果风险低,Authing 允许用户通过账号密码直接登录;如果风险高,则自动触发更严格的认证流程(如 MFA、身份确认或人工审批)。RBA 的意义在于,它让身份验证不再是“阻止所有人”,而是“拦下异常的人”,在安全与体验之间找到动态平衡。

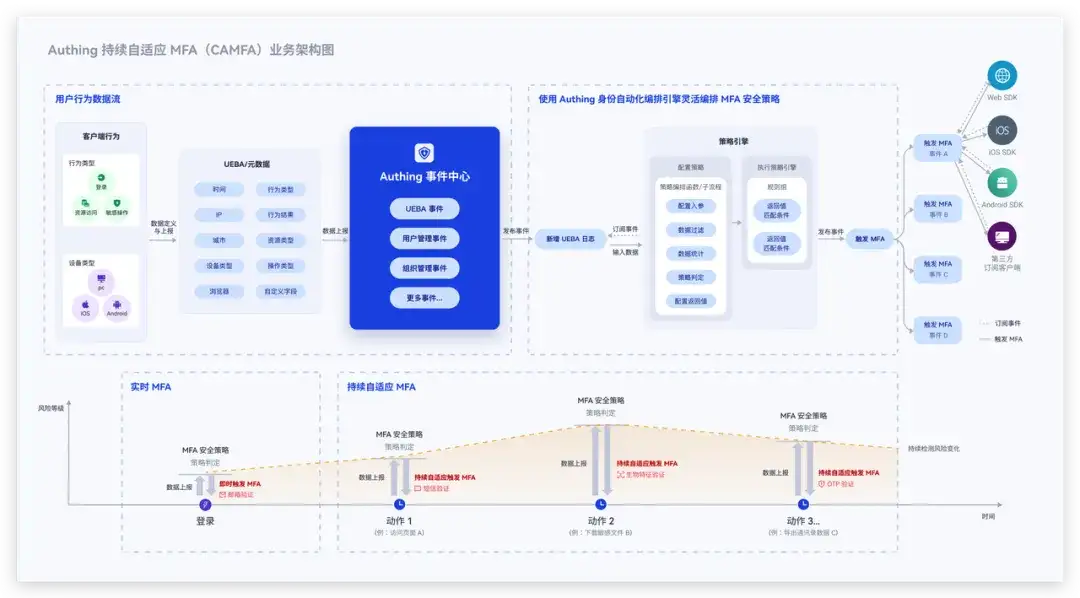

CAMFA——让验证强度随风险动态调整

多因素认证(MFA)一直是企业身份安全体系的核心,它通过增加额外验证手段(如短信验证码、人脸识别、硬件令牌等)来防止账号凭据泄露。但在传统场景中,MFA 常常“一刀切”——每次登录都要求二次验证,不论风险大小。这不仅影响用户体验,也容易导致员工对安全机制的抗拒。企业需要的是“有判断力的验证”——既能识别信任,也能识别风险。

Authing 将 RBA 与 MFA 进行深度融合,提出了新的安全理念——「持续自适应多因素认证」。CAMFA 不再局限于登录瞬间的静态验证,而是通过持续的风险分析和动态决策,让身份验证从“固定流程”演变为“智能判断”。它能够在后台实时评估用户的行为模式与风险等级。这种“动态感知 + 实时响应”的机制,Authing CAMFA 帮助企业实现从“静态防御”到“持续信任”的安全范式转变,在保障安全的同时最大化用户体验。

让信任不再预设,而是实时验证

如果说 RBA 是感知风险的“传感器”,MFA 是响应风险的“执行器”,那么 Zero Trust(零信任) 就是整个安全体系的“操作系统”。在传统安全架构中,企业往往默认“内部可信、外部不可信”。但在云化、移动化、远程协作的时代,网络边界已经消失。员工可能在家办公,合作伙伴可能从外地访问资源,系统部署在公有云、私有云甚至混合云上。在零信任架构中,信任不再是一种预设状态,而是一种动态生成的结果。Authing 以零信任为核心安全框架,对身份、设备、行为与访问路径进行全生命周期管理:

- 持续验证身份:每一次访问请求都必须经过实时身份校验与风险分析,确保“当前访问者”仍然可信;

- 动态授权与收紧:系统可根据用户状态、设备安全等级、访问行为等因素自动调整权限,实现“最小必要访问”;

- 上下文驱动安全决策:不再仅凭“谁在访问”判断信任,而是同时考量“从哪访问、用什么设备、访问何种资源”。

安全不再是一次性审查,而是一个持续、细粒度、智能化的验证过程。不依赖边界防御,而依靠实时验证;不假设信任,而让信任被持续证明。

当远程办公打破物理边界、混合云架构重构访问模式,企业安全早已告别 “一道门防所有风险” 的静态时代。未来,随着 AI 在风险感知和行为分析上的持续赋能,身份安全将不再只是简单的认证和权限管理,而是能够主动理解业务流程、识别访问风险、预测异常行为,实现“按需防护”。零信任理念也将从抽象的安全理念,逐步落地为“无感知防护”,实现动态、智能、全场景的安全控制。